Hélio Fernandes faz 100

anos de história

11/01/2021

Hélio Fernandes: 100 anos

Por Ana Helena Tavares, jornalista e conselheira da ABI

Um dos jornalistas mais vezes preso na história do Brasil, único julgado pelo STF, único remanescente da Constituinte de 1946, acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos políticos nesse conturbado início do terceiro milênio e, antes da pandemia, mantinha o hábito de assistir a partidas de tênis. Embora tenha sido registrado em 17 de outubro de 1921, é nesta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, que Hélio Fernandes, o controverso dono da “Tribuna da Imprensa”, completa 100 anos de nascimento. “Vou escrever até o último dia em que eu possa escrever”, ele me disse. E coube a mim, a conselheira efetiva mais jovem da ABI, contar aqui um pouco das histórias que ouvi desse eterno repórter, como ele gosta de se classificar, provavelmente o mais idoso sócio da Casa do Jornalista.

Hélio me concedeu duas entrevistas desde 2017, ambas em sua casa no bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Na primeira, tratou de assuntos gerais e relembrou sua longa trajetória. Na segunda, em 2018, até hoje inédita, contou em detalhes suas memórias sobre 1968, ano em que se filiou à ABI, e especialmente sobre o AI-5. Nesta homenagem que hoje rendo ao mestre, mesclo as duas.

Importante dizer que, enquanto estou aqui escrevendo este texto, Hélio está fazendo inúmeros posts no Facebook, sua nova tribuna, alertando sobre a urgência de termos vacinas para todos, criticando duramente o governo Bolsonaro, comentando sobre os desdobramentos da invasão ao Capitólio. Amado e odiado, como todos os que não fogem de polêmicas, uma coisa é certa: trata-se de um apaixonado.

E, sem dúvida, um sobrevivente. Como me revelou o conselheiro da ABI João Batista Damasceno, até à queda de palanque Hélio Fernandes sobreviveu. Incontáveis vezes processado, duas vezes confinado, inúmeras vezes preso, Hélio fala de tudo isso com naturalidade. Para ele, foram capítulos naturais de uma vida inteira de combate a “tudo aquilo o que não coincidia com suas convicções”.

Sobre o ano de 1968 e o AI-5:

Todo o ano de 1968 foi o período mais terrível da ditadura, segundo Hélio. Nos anos de 1964, 65, 66, 67,“havia censura, mas não havia censor”. “Quem tinha coragem, quem tinha mais independência escrevia, corria o risco”, assegura o veterano jornalista. Ele recorda-se que a censura começou no dia 15 de julho de 1968, com oficiais na redação. “Então, tudo, tudo, tudo o que a gente escrevia tinha que passar por eles. A mesma coisa que foi feita no Estado Novo, de 1937 a 46, com oficiais na redação”, lembra.

Mas, em 1968, o acirramento da ditadura já vinha desde janeiro, garante, culminando com a atitude do jornalista e então deputado Márcio Moreira Alves, em setembro daquele ano, descrita aqui por Hélio:

“Márcio fez um apelo às moças casadouras para que não se casassem com oficiais militares. Então, pediram a cassação dele e do Hermano Alves na Constituição de Comissão e Justiça da Câmara, que era presidida por um deputado chamado Djalma Marinho. Mas nenhum dos dois foi cassado. Aí queriam prender os dois ali. Foi uma confusão. E queriam fazer o AI-5 no dia 12 de dezembro. O Costa e Silva, que estava no Rio, deu ordem ao general Portella, que era o chefe da Casa Civil: “não recebo telefonema de ninguém estou vendo um filme”. Mas sofreu uma pressão muito grande e foi obrigado a convocar o ministério no dia 13”.

O ato, que pode ser lido clicando aqui, foi redigido pelo então ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva. Hélio nos conta detalhes de como recebeu a notícia do AI-5:

“Às 20:30 da noite (do dia 13/12/1968) eu estava aqui jantando. Era o horário do Jornal Nacional. Apareceu o Alberto Cury, que era o locutor da Rádio Nacional, lendo o Ato-5. Terminei de jantar, comecei a me vestir. Aí minha esposa me disse: “Hélio, você não sai a essa hora a não ser comigo. Onde é que você vai?” Eu disse: “Você ouviu esse ato? Vou ser preso! Imediatamente”. Eu, além de jornalista, era o diretor do jornal, então tinha que organizar algumas coisas administrativamente. Aí me vesti e saí. Nessa época, não tinha telefone celular, nada. Na porta de entrada, tinha uma mesinha com o telefone fixo. Tocou, Rosinha atendeu e disse: “Hélio, é o Carlos Lacerda”. Atendi e disse: “Carlos, você talvez fosse a única pessoa que eu atendesse nesse momento. Estou indo para o jornal. Vou ser preso e preciso tomar providências”. Ele disse: “E eu?” Eu disse: “Carlos, evidentemente que você vai ser preso e cassado!”. Ele deu um berro, mas um berro, do outro lado, e disse: “Você está acostumado a adivinhar, mas dessa vez você não vai adivinhar nada! Não vou ser preso nem cassado”. Eu disse: “Está bem”. Fui embora, fui para o jornal, cheguei lá umas 22h. Chegaram lá dois detetives e disseram: “Jornalista, o senhor nos acompanha.” Eu disse: “Para onde?”. Eles disseram: “Jornalista, o carro está esperando aí embaixo”.”

Naquele dia, no quartel da Polícia Militar, Regimento Caetano de Farias, Av. Salvador de Sá, Rio de Janeiro, tinha uns mil oficiais, segundo as contas de Hélio Fernandes. O local tinha uma entradinha apertada. Apareceu um oficial com um número 1 na farda e perguntou a Hélio: “Qual seu nome?” Ele disse: “Hélio Fernandes!” O oficial virou, assustado: “O senhor é o próprio?” Hélio ainda resolveu brincar: “Não sou o próprio. Sou Hélio Fernandes”. Levaram-no para dentro da unidade e ficou preso com três pessoas que não conhecia. Às 9h da manhã do dia 14, chegou lá Carlos Lacerda. Abraçaram-se e Lacerda disse: “Está bem, Hélio, fui preso. Mas não vou ser cassado!” Hélio disse: “Estava com saudade de você. Evidente que você vai ser cassado, eu já fui”. Ele já havia sido cassado em 1966.

Em seguida, recorda-se, chegou Mário Lago. “E foram chegando outras pessoas que eu não conhecia. O Mário Lago estava fazendo uma peça no teatro Princesa Isabel e fazia um personagem que usava roupa escocesa, aquela que parece saia. Chegou lá assim e disse: “Olha, o Hélio me conhece, estou usando essa roupa, mas não sou viado”.”

De acordo com Hélio Fernandes, Carlos Lacerda mandou cada um de seus três filhos procurar uma pessoa influente para ajudar em sua soltura. “Mandou um dos filhos ir conversar com um cardeal que era muito amigo dele: Dom Jaime de Barros Câmara. Outro foi conversar com o Abreu Sodré, que era governador entre aspas em São Paulo. E o terceiro foi falar com o Sizeno Sarmento, que era general, mas quando era tenente-coronel tinha sido secretário de segurança do governo do Lacerda”, explica.

“O Sizeno disse: “Olha, diz ao seu pai que eu não posso fazer nada, não tenho nenhuma força”. Mas acontece o seguinte: no dia 22, quase véspera de Natal, o Lacerda foi solto. E nós ficamos até o dia 06 de janeiro (de 1969)”.

Aqui cabe uma pequena observação: Mário Lago, preso junto com Hélio, teria sido solto no dia 31 de dezembro de 1968, segundo sua biografia escrita por Monica Veloso (FGV-1997). No entanto, nas memórias de Hélio, sua soltura foi no dia de reis e, embora não tenha sofrido torturas físicas naquela prisão, ele ironiza: “Os generais são torturadores, mas são muito católicos. No dia de reis, soltaram a mim e a outros”.

No dia 30 de dezembro, Carlos Lacerda foi cassado. E, assim, Hélio manteve a fama de “adivinho”. “No dia 02 de janeiro, uma segunda-feira, Carlos viajou para a Europa, mas teve a gentileza de se despedir de mim. Me abraçou e disse: “Você continua adivinhando, não tem jeito”.”

A seguir, trechos de nossas conversas em perguntas e respostas (“ping pong”):

Ana Helena: O que você aprendeu com as prisões?

Hélio Fernandes: Não foram só as prisões. Foi um processo de uma vida toda. Eu não combati só o golpe de 64. Eu passei a vida combatendo tudo aquilo que não coincidia com a minha convicção. Em 1963, eu fui preso porque o general Jair Dantas Ribeiro, ministro da Guerra (equivale hoje ao ministro da Defesa), publicou uma circular sigilosa e confidencial e mandou para todos os generais.

No mesmo dia, um general me deu e eu publiquei. Fui preso. Como o ministro tinha foro privilegiado, eu fui julgado pelo Supremo.

Fui defendido por 6 advogados: Sobral Pinto, Adauto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, Evaristo de Moraes, George Tavares, Prudente de Morais Neto. Todo mundo dizia: “Puxa, você tem que ser absolvido, com essa seleção”… Eu estava incomunicável e meus advogados fizeram um pedido ao presidente do Supremo, Ribeiro da Costa, uma notável figura, para quebrar a incomunicabilidade.

Neste tempo, meus advogados foram procurados por um general que assumiu que era ele que tinha me dado a circular. Ele disse: “Quem deu a carta fui eu, vocês podem revelar, porque a mim não vai acontecer nada, eu não sabia que ia dar essa repercussão tão grande”. Eu disse: “eu não conheço esse general”. No dia seguinte, o general deu uma entrevista para cerca de 20 jornalistas assumindo toda a responsabilidade. O nome dele: Cordeiro de Farias.

AH: Quer dizer, a fonte se assumiu?

HF: Sim, foi a fonte que assumiu. No dia seguinte, o Millôr (Fernandes, irmão de Hélio) declarou: “Um jornalista que recebe um documento do ministério da Guerra e não publica, é melhor que abra um armazém de secos e molhados”.

AH: Ficou conhecida uma frase do Millôr em que ele diz que “jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados”. É a isso que se refere?

HF: Exato. Depois ele disse isso também. E acabou que não fui condenado. Ficou quatro a quatro. Os quatro que votaram contra mim queriam suspender o julgamento (alegando baixo quórum). Mas o presidente do Supremo, Ribeiro da Costa, resolveu votar e desempatou a meu favor. Terminou 5 a 4. Fui liberado no mesmo dia.

Assim, fui o único jornalista brasileiro julgado pelo Supremo. Processados foram muitos, mas entrava com advogado e era arquivado. O Rui Barbosa foi processado duas vezes. Chateaubriand. Mas nunca foram julgados. Eu fiquei lá de corpo presente vendo quatro ministros do Supremo me colocarem como herói e outros quatro me considerarem um traidor da pátria.

Depois fui julgado em várias varas. E, depois de me prenderem várias vezes, ainda moveram 37 processos contra mim. Então, todo dia eu tinha que ir a uma vara, e arrumar advogados… Naquela época da ditadura, muitos advogados defendiam presos políticos e nunca me cobraram nada, nada…

AH: Você trabalhou com JK e passou a ser oposição ao governo dele depois que ele resolveu mudar a capital para Brasília. Por que você foi contra?

HF: Porque achei um erro. Tudo o que está acontecendo de ruim no Brasil tem a ver com Brasília.

AH: Seria diferente o cenário político brasileiro se a capital fosse ainda o Rio de Janeiro?

HF: Total. Inteiramente. Brasília é a capital mais bonita do mundo e a mais corrupta que existe. Quando a capital era o Rio, o vice-presidente não tinha uma casa. Lá todo mundo tem casa. Mansões fantásticas para o presidente da Câmara, o presidente do Senado, chefe da Casa e Civil, ministros de Estado. Além do custo de pessoal enorme, tem uma mordomia total. Porque não se separa a parte da residência e a parte pública. O que gastam é uma coisa fantástica.

Até a década de 60, eu frequentei quase que diariamente a Câmara e o Senado, quando eu era secretário da revista “O Cruzeiro” e também quando passei a fazer a primeira coluna política a partir de 1956, no “Diário de Notícias”, até 1962, quando fui para a “Tribuna da Imprensa”. Eu fazia, todo dia, meia-página de coluna e ainda um artigo na página 3. O Castelinho achava muito, o Millôr me chamava de maluco. Mas sempre achei que jornalismo é diário.

AH: Você foi assessor do JK na campanha dele à presidência em 1956, mas já conhecia ele antes e deve ter debatido com ele os prós e contras da ida para Brasília, não?

HF: Olha, na Constituinte de 1946, foi o meu primeiro trabalho com ele.

AH: Você é o único jornalista vivo que cobriu aquela Constituinte…

HF: Jornalista, funcionário, deputado, senador… Não tem ninguém, ninguém… Sou a única pessoa viva. Conheci ali todo mundo. Inclusive, Carlos Lacerda e Juscelino. Vínhamos de 15 anos de ditadura (Vargas), e não houve inelegibilidade, então muitos se candidataram. O Juscelino tinha sido prefeito de Belo Horizonte de 1939 a 1945. Foi boa a administração dele e ficou amigo do Oscar Niemeyer naquela época. Depois o Juscelino foi governador de Minas e depois candidato a presidente da República.

Quando ele foi candidato a presidente, ele era muito amigo do Horácio de Carvalho Jr., dono do “Diário Carioca”, e pediu ao Horácio que marcasse um almoço comigo. No almoço, o Juscelino disse: “Hélio, vou te fazer um convite, mas eu se fosse você não aceitava”. Eu perguntei: “O que é?” E ele disse: “Hélio, sou candidato à presidência, mas nós não temos dinheiro para coisa alguma. E eu queria que você dirigisse a parte de comunicação da campanha”. E eu respondi: “Governador, só o fato de correr o Brasil inteiro com um candidato a presidente vai me dar uma satisfação muito grande. O dinheiro não tem problema nenhum. Já estou aceitando.”

E não havia dinheiro realmente. Três pessoas escreviam os discursos do Juscelino: o Álvaro Lins, redator-chefe do “Correio da Manhã”; Augusto Frederico Schmidt, grande poeta, excelente figura; e eu. Eles não viajavam, então eu que entregava os discursos ao Juscelino. Ele olhava, lia, botava no bolso e falava de improviso. Eu chamava ele de “mediúnico”.

Um dia, em Jacarepaguá, um fato histórico. Eu entreguei a ele um discurso escrito pelo Schmidt, que tinha uma frase que o Juscelino gostou muito: “Deus poupou o meu sentimento do medo”. Ele achou que aquilo tinha muito a ver com a vida dele, porque ele nunca teve medo. Muita gente depois se disse autor do discurso. E eu várias vezes escrevi que o discurso foi escrito pelo Schmidt.

O que acontece é que Juscelino jamais falou na campanha que ia fazer a mudança de capital. Porque eu era rigorosamente contra.

E é importante recordar uma coisa: ele sofreu uma grande campanha contra sua posse. Mas no dia 11 de novembro de 1955, debaixo de uma chuva tremenda, de madrugada, ele tomou posse no Congresso, sob a proteção de 8 generais. O mais importante deles o Marechal Odílio Denys. Mas só iria tomar posse como presidente em 31 de Janeiro.

Então, ele resolveu viajar como presidente eleito, mas ainda não empossado. E me convidou para viajar com ele pelo mundo inteiro. Aceitei. Naquela época, havia duas companhias de aviação importantes: a Varig e a Panair. Todas as duas queriam levar o Juscelino. Ele disse: “Eu vou numa e volto na outra”. Aceitaram. E, na viagem, conhecemos reis, rainhas, primeiros-ministros…

Na volta, ele me perguntou: “Hélio, o que você vai ser no meu governo?”. Eu disse: “Nada, presidente”. Aí, quando ele assumiu, em 31 de Janeiro de 1956, ele anunciou que iria mudar a capital. Imediatamente, eu me desliguei e passei a fazer oposição.

AH: Você se sentiu traído?

Não sei se a palavra é traição. A verdade é que ele tinha uma tal confiança e até paixão pelo Oscar Niemeyer que ele ficou seduzido pela cidade que o Niemeyer poderia fazer. HF: O plano piloto foi feito pelo Lúcio Costa, num papel como esse que você está usando para fazer anotações. Como eu escrevi certa vez, ‘um papel de bicheiro’.

AH: Você tem usado o Facebook quase como um jornal diário em que publica informação e opinião. O que te leva a ainda continuar acreditando no jornalismo a ponto de ter buscado as novas tecnologias?

HF: Tenho que continuar! Na Tribuna, escrevi que meu último artigo iria ser publicado no dia em que meu corpo saísse da Lavradio para ser cremado. E vou escrever até o último dia em que eu possa escrever. Não tenho nenhuma pretensão nem nada, mas acho que o Facebook passou a ter uma função muito mais política depois que comecei a escrever lá.

AH: Como você vê o jornalismo feito hoje pelos grandes veículos?

HF: Bom, a liberdade de imprensa é a liberdade dos donos de jornais. Ainda mais agora, com a importância da televisão, dos donos da televisão. O que acontece é o seguinte: eu fui dono de jornal, e trabalhei no “Diário de Notícias” e na revista “O Cruzeiro” com total liberdade.

AH: Na Tribuna, você era o dono…

HF: Sim. E, na revista “O Cruzeiro”, onde eu comecei, cheguei a secretário adjunto aos 19 anos. Tinha total liberdade, mas até o ponto em que eu atingia o interesse da revista “O Cruzeiro”. Muita gente diz que eu briguei com o Chateaubriand (dono dos “Diários Associados”, que editavam a revista “O Cruzeiro”), mas não era nada disso.

Acontece que, em 1948, o pessoal da guarda-marinha fez uma revolta contra o comandante da escola, o almirante Pinto Lima e o ministro da Marinha Silvio Noronha. Bom, eu me interessava por todos os assuntos e me interessei em fazer uma reportagem com eles (da guarda-marinha), que teve enorme repercussão.

Eu fiz uma reportagem com o título: “Anistia para os aspirantes”. A primeira matéria era “Revolta dos anjos”. Porque aquela farda branca deles era muito bonita. Fiz também uma terceira matéria, que era “Dois almirantes contra a Marinha”. Aí o Leão Gondim de Oliveira, que era representante do Chateaubriand na revista “O Cruzeiro”, mas não tinha nenhuma importância, me disse: “Hélio, o Chateaubriand está querendo falar com você hoje”. Eu disse: “Está bem”. Não ia dizer que não. Aí ele deu um telefonema, voltou e marcou para as 15h, na Av. Venezuela, o quartel general do Chateaubriand.

Cheguei lá e Chateabriand me disse: “Meu filho, eu queria falar com você…” Quer dizer, ele estava defendendo os dois almirantes. E, nas matérias, eu defendia o contrário. E a terceira matéria “Dois almirantes contra a Marinha” era duríssima (Hélio havia entregue essa matéria, mas ela não havia sido publicada ainda). Ele me disse: “Meu filho, essa matéria não vai sair”. Eu disse: “Se não sair, saio eu”. E ele: “De jeito nenhum. Eu tô maluco? Um jovem como você com esse talento…”. Eu disse: “Então, sai a matéria”. E ele: “Ah, isso de jeito nenhum…”

AH: Ou seja, não foi exatamente uma briga, você saiu porque não concordou, é isso?

HF: Exatamente. Eu tinha passado do ponto em que eu podia ir.

AH: O que é “passar do ponto”?

HF: Olha, vou te responder contando um fato histórico que pouca gente conhece. Em 1938, era ditadura Vargas, o Rubem Braga escrevia no “O Jornal”, do Chateaubriand. Era considerado o grande cronista da época. Hoje, já não tem mais cronista. O que tem é colunista. Colunismo é o que a gente faz no Facebook. Bom, mas aí o Rubem Braga escreveu um artigo sobre uma árvore redonda que tem muito na praça Paris (Ficus-Benjamina). “O Ficus da Praça Paris”. Pelo título, o censor oficial permitiu a publicação. No dia seguinte, quando saiu, houve uma verdadeira revolução. O Rubem Braga comparava aquela árvore redonda com a bunda do Getúlio. Aí foi uma coisa espantosa. O Getúlio chamou o Lourival Fontes, que era o Chefe da Casa Civil, todo-poderoso, uma das pessoas mais bem preparadas para ser Chefe da Casa Civil e um dos piores caráteres da história.

AH: Era competente, mas mau caráter…

HF: Exatamente. A mesma coisa que eu escrevi sobre o Mauro Henrique Simonsen, quando ele foi ministro da Fazenda – “o gênio incompetente”. Ele ficava uma fera. Mas aí o Getúlio mandou chamar o Lourival Fontes e disse: “Você chama os donos de jornais, diz que acabou a censura e que eles serão os responsáveis por tudo o que sair”. A partir daí, a censura do dono era talvez pior do que a censura oficial.

AH: E você acha que hoje em dia a censura do dono ainda permanece forte?

HF: É…Há um certo ar de liberdade, mas até os interesses serem ameaçados.

AH: Bom, houve uma grande rede de comunicação – a Globo – que andou pedindo desculpas pelo apoio ao golpe de 64….

HF: Eu sei. Assim como ficaram contra as “Diretas Já”… A Folha e O Globo foram contra. A Folha transportava presos políticos nos carros de levar os jornais!

AH: Pois é… Mas a Folha não chegou a pedir desculpas, pelo menos não de forma tão clara como a Globo pediu. Eu queria saber, Hélio Fernandes, se você como dono de jornal que foi por tantos anos, especificamente da “Tribuna da Imprensa”, se você acha que tem alguma coisa que a “Tribuna” fez pela qual você pediria desculpas. Tem?

HF: Nada. Nada. Nada. Não pediria desculpas por coisa alguma. Porque todo o pessoal que trabalhava lá tinha prazer no que fazia. Não havia censura. Eu escrevi uma vez que só dois donos de jornal sabiam escrever e escreviam: o Chateaubriand e eu. Em 1968, quando Chateaubriand morreu, eu escrevi: “Agora o Brasil só tem um dono de jornal que sabe escrever, que sou eu”. Eles não sabiam escrever. Agora, cada um tem o seu partido, tem os seus interesses. A Globo fez um documento de 600 páginas listando os erros e chamando de “equívoco jornalístico”.

AH: E você acha um equívoco chamar de equívoco?

HF: É lógico. Aquilo é uma concessão pública. Na ditadura, então, ganharam canais de televisão, de rádio. Ganharam tudo, tudo. Antes de 1964, “O Globo” era um jornal como qualquer outro. Comprou a televisão em 1965. Enriqueceram, realmente. Hoje, é uma organização importantíssima no mundo. Agora, fazem todas as concessões.

AH: Para terminar, que recado você daria a um jovem que entra na faculdade de jornalismo sonhando com fama e dinheiro?

HF: Digo que vai depender do talento dele de fazer a própria organização.

AH: Tem que fazer a própria organização?

HF: Tem. Se não ele vai ficar como um jornalista normal.

_________________________________________________________________________________________________

Leiam também matérias publicadas em O Globo e na Tribuna da Imprensa em 1995

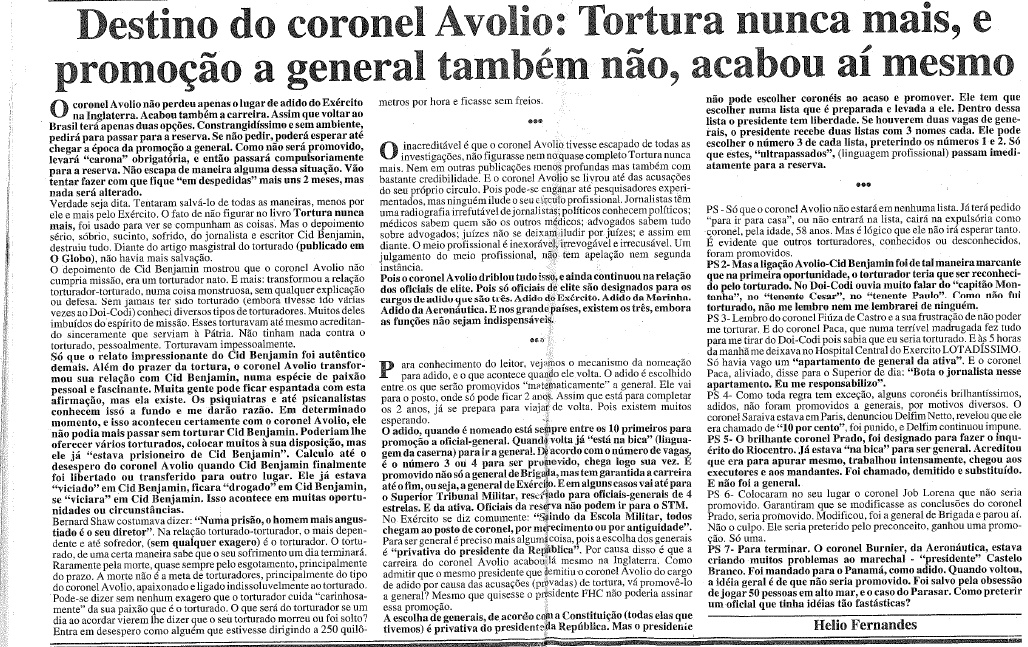

Em 26 de maio de 1995, o Globo publicou depoimento de Cid Benjamin (atual vice-presidente da ABI) sobre torturas sofridas por ele em abril de 1970, praticadas pelo então tenente Avólio, nas dependências do Doi-Codi. “Um torturador nato” como definiu Hélio Fernandes em artigo na Tribuna da Imprensa , também em maio de 95.